脳神経外科

「日本脳神経血管内治療学会研修施設」 認定病院

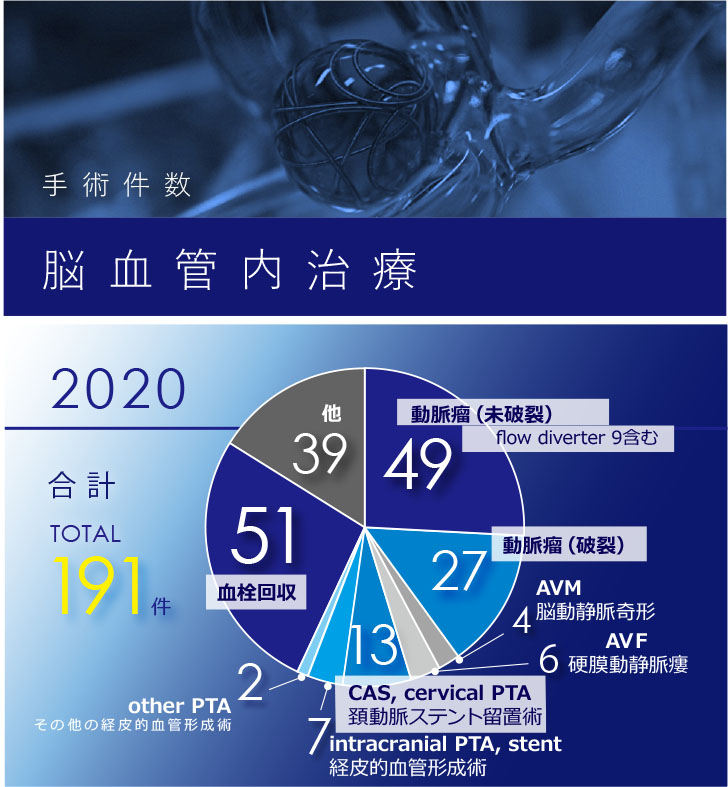

当院の脳神経外科では、脳動脈瘤、クモ膜下出血、脳出血、脳梗塞などの血管障害だけでなく、脳動静脈奇形や硬膜動静脈瘻といった、珍しい疾患もカバーしています。

従来開頭術が主流であったこの領域で、今は脳血管内治療というものがかなりの領域をカバーできるようになり、より低侵襲で治療が可能となりました。すべてが血管内治療で済むことはないのですが、適応をきちんと踏まえていればかなりの範囲で患者さんに寄与することができると思います。

当院は、平成25年3月1日付けで「日本脳神経血管内治療学会研修施設」の認定を受けました。

当院が日本脳卒中学会より一次脳卒中センターとして認定されました。

一次脳卒中センターとして認定されました。

現在当院では、脳卒中センターの開設に向け準備を進めております。

開設準備として、2020年1~3月までに西館2階の改築工事を行い、4月から脳神経外科病棟が本館3階から西館2階へ移動となります。この改築・工事によりSCU(脳卒中ケアユニット)が現在の3床から6床へ増床、脳卒中急性期症例の受け入れ体制の更なる充実を目指します。

詳細が決定次第、ご案内させていただきます。

今後とも、流山中央病院をよろしくお願い申し上げます。

脳卒中センターとは?

一般社団法人日本脳卒中学会の認定要件をクリアした病院が、

「脳卒中センター」の認定を受けられます。

認定要件は下記の通りです。

| (1) | 地域の医療機関や救急隊からの要請に対して、24時間365日脳卒中患者を受け入れ、急性期脳卒中診療担当医師が、患者搬入後可及的速やかに診療(t-PA静注療法を含む)を開始できる。 |

| (2) | 頭部CTまたはMRI検査、一般血液検査と凝固学的検査、心電図検査が施行可能である。 |

| (3) | 脳卒中ユニット(SU)を(注1)有する。 |

| (4) | 脳卒中診療に従事する医師(専従でなくてもよい、前期研修医を除く)が24H/7D体制で勤務している。 |

| (5) | 脳卒中専門医1名以上の常勤医がいる(注2)。 |

| (6) | 脳神経外科的処置が必要な場合、迅速に脳神経外科医が対応できる体制がある。 |

| (7) | 機械的血栓回収療法が実施出来ることが望ましい。実施できない場合には、血栓回収脳卒中センターや包括的脳卒中センターとの間で、機械的血栓回収療法の適応となる患者の緊急転送に関する手順書を有する。 |

| (8) | 定期的な臨床指標取得による脳卒中医療の質(注3)をコントロールする。 |

注2) 暫定期間を設け、脳卒中専門医を rt-PA 講習受講後の脳神経外科専門医もしくは神経内科専門医で代行可能とする。

注3) rt-PA 静注療法施行例と機械的血栓回収療法施行例のデータ (症例数と3ヵ月後のmRS) 提出

※t-PA(血栓溶解療法)とは?

詰まった血栓を薬で溶かす治療方法です。脳梗塞を起こしてから4.5時間以内の患者さんに行うことができます。

※SCU(脳卒中ケアユニット)とは?

脳卒中(脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血)急性期の患者さんに対し、発症早期から24時間体制で専門医療スタッフがチームで集中的・専門治療を行う病床です。

本院で脳神経外科検査または治療を受ける患者さんへのお願い

解析(または学会発表・論文作成など)に提供(使用)するデータは、個人を特定できない形に加工した上で提供(使用)しますので、患者さんの個人のプライバシーは完全に保護されます。

上記内容に自分のデータが使用されることを望まない方は、総合受付にその旨お申し出下さいますようお願い致します。

その他研究事業についての資料の閲覧を希望される方は、研究班ホームページ(http://jns.umin.ac.jp)をご参照下さい。

日本脳神経外科学会 データベース事業 事務局

一般社団法人 日本脳神経外科学会

流山中央病院 脳神経外科

脳神経外科診療日

受付時間 午前 8時00分~11時30分 / 午後 1時30分~4時30分

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 女子医 内田 |

妹尾 | 嶋口 | 女子医 |

女子医 |

|

| 午後 | 久貝 | 妹尾 (第2,3,4,5週) |

嶋口 | 女子医 | 女子医 |

診断・治療について

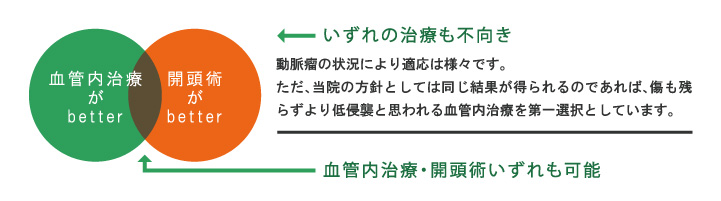

開頭術と血管内治療とは、同じ病変に対してどちらも可能という場合があります。そういう場合、どちらがbetterかという議論がよくありますが、治療を行うDrの専門もあり、無事にさえ終われば、どちらがよいということはないと思います。当院のスタンスとしては、同様の結果が得られるのであれば、より低侵襲であると思われる「血管内治療」を第一選択としています。極力偏りのない、「Hybrid」な「脳神経外科」を目指しています。

こちらもご覧ください

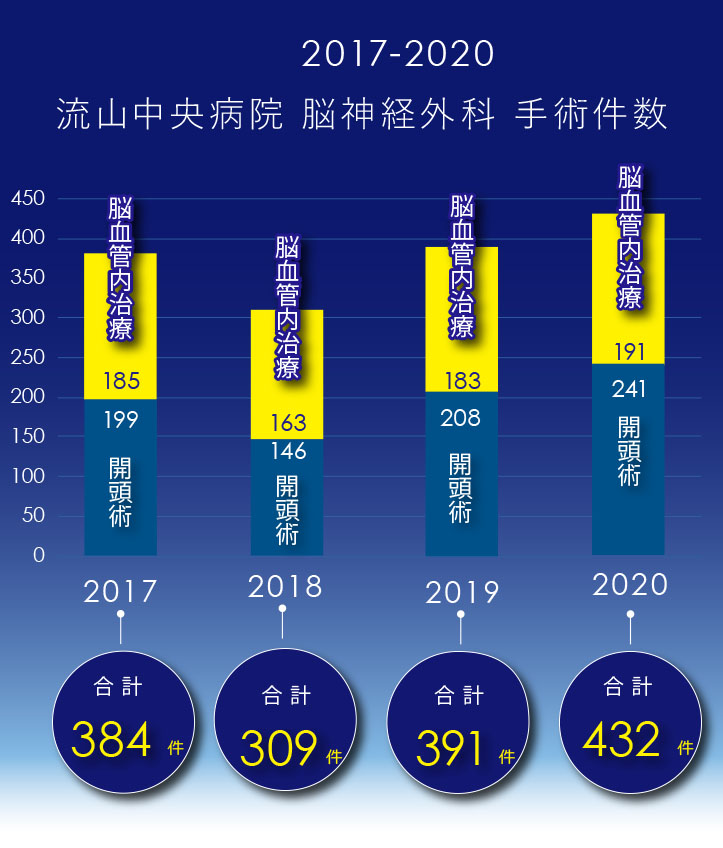

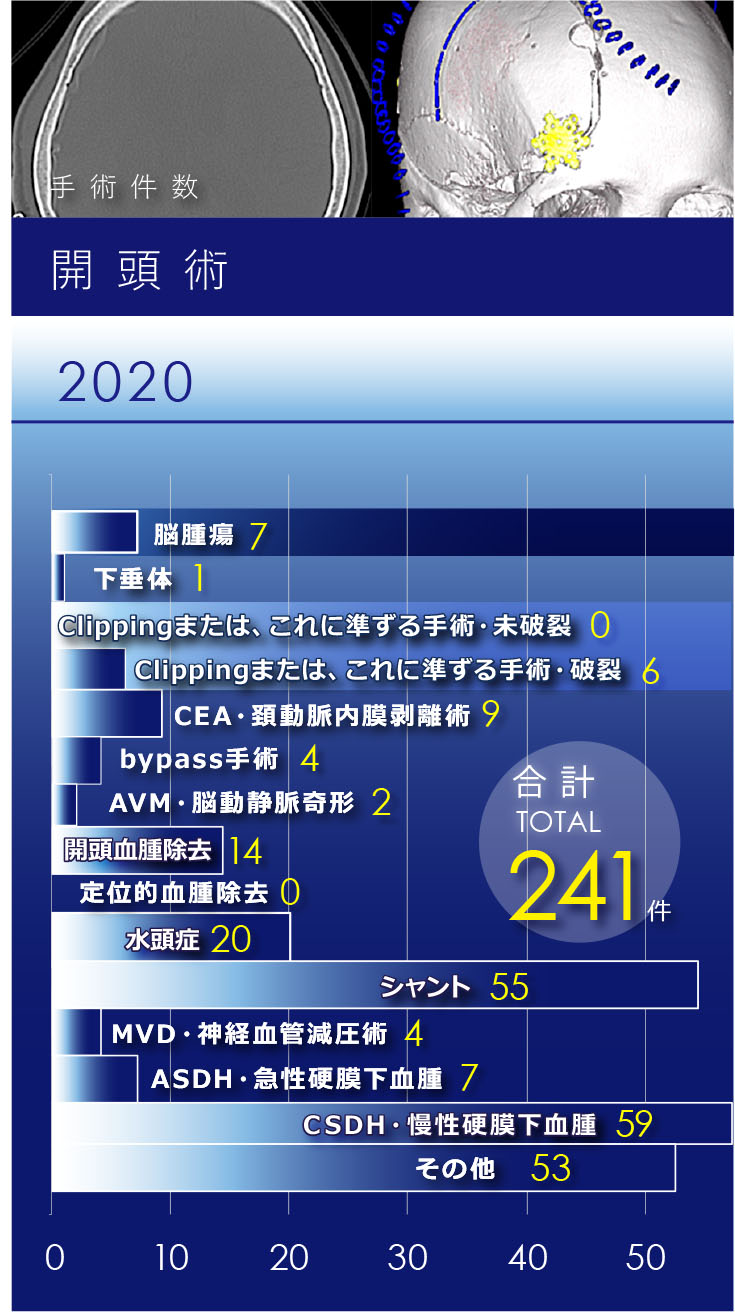

手術件数/実績

脳神経外科担当医の紹介

久貝 宮仁

2002年 琉球大学医学部卒業

2002年~2004年 琉球大学医学部附属病院 脳神経外科 研修医

2004年~2005年 医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院 脳神経外科 医員

2005年~2014年 社会医療法人寿会 富永病院 脳神経外科 医員

2014年 6月 同 脳卒中センター 副センター長

2018年11月 同 脳神経外科 副部長

2018年12月 同 救急部 副部長

2021年 4月 同 救急部 部長

2024年 1月〜 流山中央病院 脳神経外科 部長

| 専門 | 脳神経外科全般・脳血管内障害、脳腫瘍 |

|---|---|

| 主な資格・専門医 | 日本脳神経外科学会 専門医・指導医 日本脳神経血管内治療学会 専門医・指導医 日本脳卒中学会 専門医 日本脳卒中の外科学会 技術認定医 日本内分泌学会 内分泌代謝科 (脳神経外科)専門医 日本神経内視鏡学会 技術認定医 |

| 所属学会・研究会 | 日本脳神経外科学会 日本脳神経外科コングレス 日本脳神経血管内治療学会 日本脳卒中学会 日本脳卒中の外科学会 日本内分泌学会 日本神経内視鏡学会 日本間脳下垂体腫瘍学会 |

| 患者さんへのメッセージ | この度、流山中央病院で脳神経外科医としての新たなスタートを切ることになりました。 |

内田 貴範

1999年3月 獨協医科大学 卒業

1999年4月 獨協医科大学 越谷病院脳神経外科

2001年4月 獨協医科大学 越谷病院脳神経外科 助教

2012年4月 さいたま市民医療センター 脳神経外科 科長

2024年4月 流山中央病院 脳神経外科 副部長

| 主な資格・専門医 | 日本脳神経外科学会専門医・指導医 日本脳神経血管内治療学会専門医 日本脳卒中学会専門医 臨床研修指導医 |

|---|---|

| 所属学会等 | 日本脳神経外科学会 日本脳神経血管内治療学会 日本脳卒中学会 |

嶋口 英俊

1994年 秋田大学医学部 卒業

| 主な資格・専門医 | 日本脳神経外科学会専門医 日本脳神経血管内治療学会専門医 |

|---|

関連ページ

-

-

対応疾患・手術について詳細をご覧になれます。

-